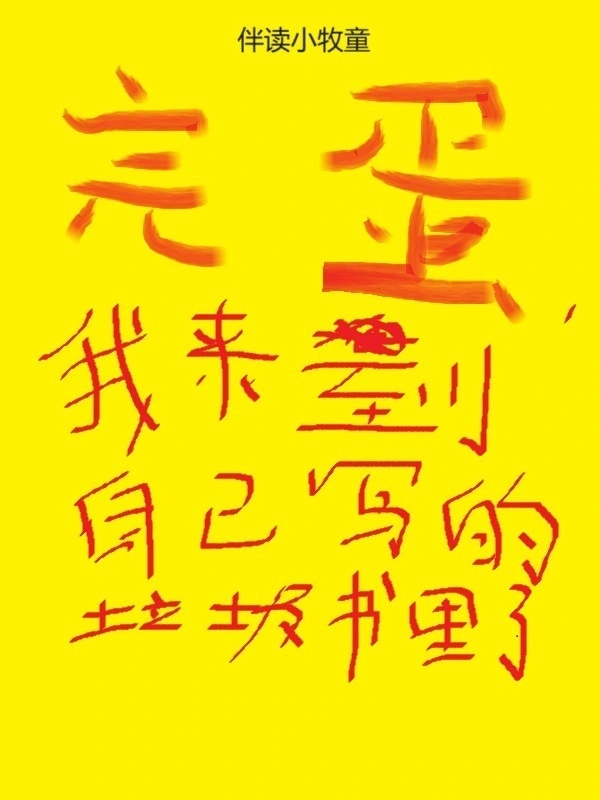

小說–完蛋,我來到自己寫的垃圾書裡了–完蛋,我来到自己写的垃圾书里了

漫畫–看起來我的身體好像完全無敵了呢–看起来我的身体好像完全无敌了呢

掃尾一套無價寶的丘學官還不清楚他人懷裡抱着的不畏潘多拉魔盒也是夏公安局長向外收割的排頭步,一定是時代實用性的故也想必只是的小說降智光暈的來頭,繳械丘學官是看不出去這裡頭的貓膩。

乃至夏林都把大頭針的方子交付了他,主打不畏一番無償獻。

小說

但方子給了過程給了,間一下南通的環節措施沒給,換不用說之他倆執意拿了這一套器械同時後世到那裡比照方法表做出來的小崽子都有不對,收關都市一塌糊塗。

這即便所謂“離開了這個地點,豎子就愚了”的根源由,一如既往亦然一方水土一方人的舛訛打開長法。

丘學官愛不忍釋那是任其自然的,他甚至就連黑夜做夢都天下大亂生,畏葸有賊人來偷了他的小寶寶,而這徹夜沒睡好的丘學官第二每時每刻熹微即將在那盡秋分當間兒存續把持踢館了。

這沒睡好覺天有巨冷,丘學官然遭了老罪了,坐在那就起初打擺子,切面都沒能管上幾分鐘的攝氏度,終末一如既往夏林看不下去了給他腿下加了個電爐這才好不容易稍好了好幾。

無上這時剛帶着豫章私塾的桃李從風和日麗的貨運站會所中過來的老張那可是壯懷激烈,他身後的生亦是這麼着,戰鬥力類似都由於洗了跺腳而昇華了一大截。

“另日我也不蹂躪你了,清楚你最專長做賦,那現行就比賦哪些?”

老張觀望夏林的期間臉色倨傲,跟夏林兩筆會有兩狗相爭必有一傷的品格,他仿如那志士相似站在陣前與夏林叫陣。

夏林哈哈一笑,抱着胳膊議商:“就你那三腳貓的歲月,還敢與我叫陣?那就來吧。”

丘學官這兒也沒些許帶勁,單獨點了點頭說:“那二位便讓老夫眼界彈指之間這大魏最強賦手之間的比試。”

因爲天誠實僞劣所以現在時的對決選在了屋內,老張在屋中往復盤旋幾圈,手中的扇啪嗒一聲拍在了手掌心:“你且聽來。六王畢,四下裡一……”

一手阿房宮賦起手,到直走堪培拉這句時就依然讓到攬括丘學官在內的萬事人的腰都給說直了起牀,卒這行家一入手就知有沒,前幾句一出言那便就早已是頂級的品位,就連夏林陣營那邊的人都鬼鬼祟祟褒獎,但又結尾爲自身的先生幕後急。

小說

這貴方上來就復旦,一套連招打得絲滑蓋世,真是略微人言可畏了。等聞“終歲裡頭,一宮裡,而天不齊”時,實質上再對夏林有信心百倍的人稍爲也些許焦慮,這賦的水準奇高,竟有三層樓那末高。

而平素到截止時那一聲“子孫後代哀之而不鑑之,亦使胄而復哀苗裔也”結尾,丘學官也是一聲長吁短嘆,兩手執,甚至看向夏林時竟都有點沒法。

不浮誇的說,就這個程度,惟有夏林下去就能再來一首《滕王閣序》死垂直的駢文或賦,然則想要贏下來是誠纏手了。這着力都到了病逝名作的程度,況且直奔着夏林的項禪師頭來的,人夏林寫《滕王閣序》你張朔就寫《阿房宮賦》,這白濛濛擺着預備麼。

但夏林卻全程笑着聽完,臉膛遺失半分心事重重,比及老張此時此刻扇啪嗒一聲併入後,他才磨磨蹭蹭坐到了桌子上。

麻吉貓小日常

“精美好,心安理得是你啊,張二月。”

“夏道生,伱是我教出的,你有幾斤幾兩,我還能不知?”

兩人針尖對麥芒,偶而間情上的氣氛就變得全盤不一樣了,相仿明王朝時那悍將對立誠如,光看姿勢便已是讓人透氣窘。

夏林搖了撼動:“張季春,你潦倒到當今,至極就蓋一下狂字。好,既是你說我是你教出來的,我今日便讓你觀識何爲勝大藍。”

他說完爾後揚起下顎:“清風徐來,海波過時。舉酒屬客,誦明月之詩,歌堂堂正正之章……”

《前赤壁賦》一出,那乃是唐末五代兩大方的險峰對決,杜牧跟蘇軾,兩人實則在盲用裡卻有八分肖似,同有“銅雀春深鎖二喬”與“一尊還酹江月”的赤壁之感,又有“牛山沾衣”的“獨”“更”之爭,還有“四顧無人知是荔枝來”與“不辭長作嶺南人”的丹荔糾紛,更有壯年危機之時的“新年誰此憑交錯”與“人生看得幾晴天”的忽忽不樂寂寞。

喲,如果說李白跟蘇軾是越過時日的惺惺相惜,那這兩位爺視爲冥冥正中的狹路相逢。

方今夏林是個餛飩,他才無論是該署狗崽子裡邊噙着數結,抄了再說,就權當是給這兩位爺的先父們少數纖小文藝震動好了。

則改了組成部分記性無庸贅述的語彙,但全篇下的意味照例蘇東坡的十分味兒,到了者性別就魯魚亥豕何丘學官王學風能判的事物了,“不知東方之既白”倒掉下,惟全場謖。

丘學官這會兒抿着嘴看着肩上兩人,心窩兒原來罵開了:“他孃的,這贛鄱五洲上該當何論就出了這麼樣的雙邊怪物,這讓其他先生還怎活?叫我這個學官爲何活?”

“啊這……這……以此……了不得……”丘學官方寸罵,但嘴上卻若何也團組織不出語彙了,他坐在那吻輕顫:“你們這……啊……是吧……”

若何評?讓他緣何評?己方聽完這兩篇後頭,感想三魂都少了四魄,發懵腦瓜兒漲漲,大致是習染了喉癌。讓他一個學官品這種妖怪用具,他切是不能擺的。

何故?歸因於這對象明眼人一看不畏要後來傳種的,屆候財會上記下這麼着一筆,上應運而生個何事“某學官講評某個某不如某某某”,他還活不活了?他又臉下流了?都別說奔頭兒了,就這兩個東西盛傳去了,但凡他丘之橫說到職何一篇的不是,他就得被人貽笑大方到死掉的那一天,而即令是到了那一天也獨他聽弱了恥笑之聲而非拒卻了譏笑之聲。

“兩位,恕我淺嘗輒止,此番不予褒貶……只好一口咬定踢館糟了,但衛館……也只好蹩腳了。”

話說到這份上,幾近乃是“你們永不再打啦,再一鍋端去你們有事,阿爹可且咯血了”。

張二月固然要給丘學官的老面子,爽性冷哼一聲橫眉豎眼,而夏林也莠再多說啊,只可是冷冷的看着他偏離。

“道生啊,這個畢竟你可還看中?”

“謝謝學官顧問。”